Por: Maximiliano Sepúlveda R.

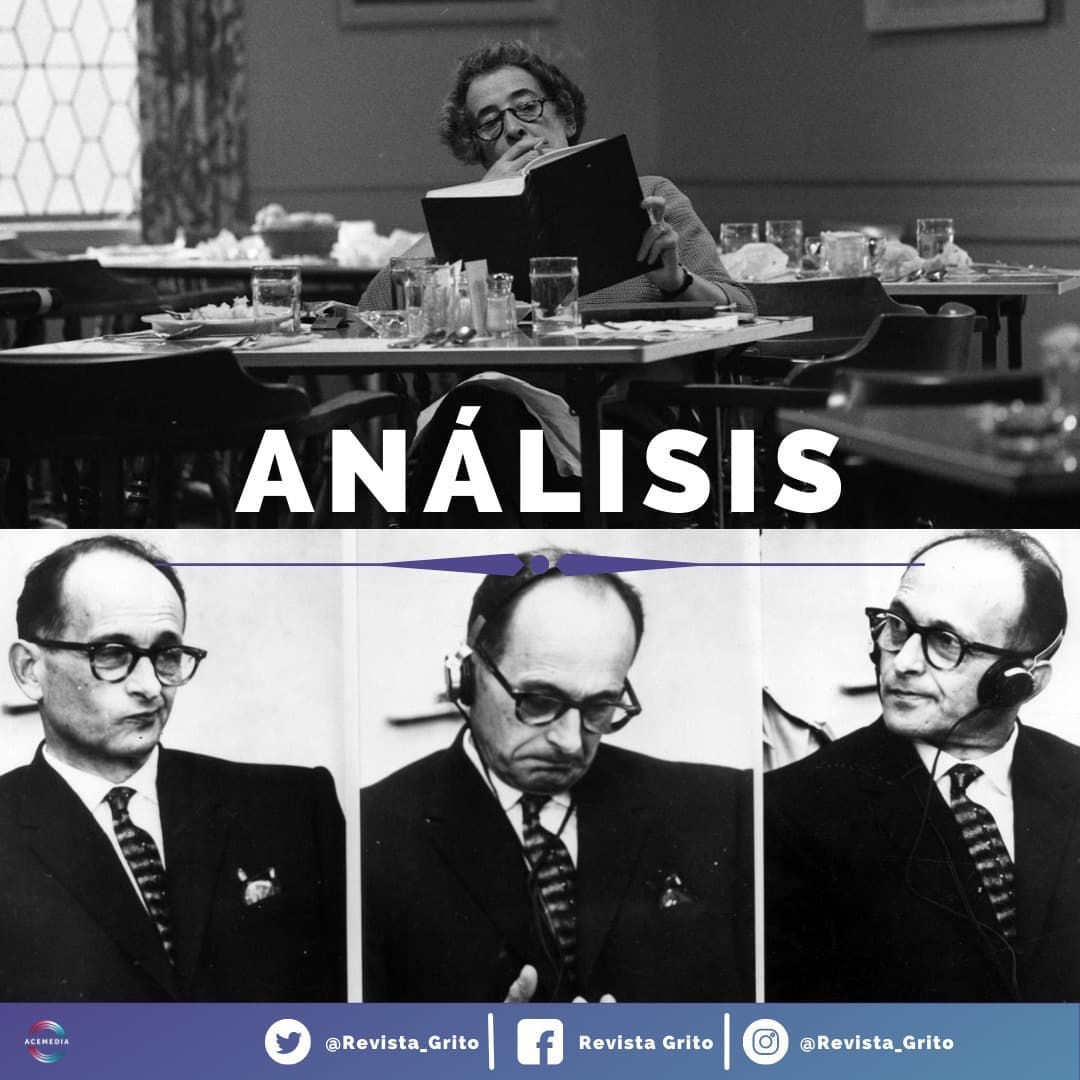

La historia es conocida: Entre abril y junio de 1961 la filósofa alemana Hannah Arendt asiste, en calidad de cronista para el The New Yorker, al juicio celebrado en Jerusalén contra Adolf Eichmann, uno de los mayores criminales de guerra del régimen nazi, responsable de la muerte de millones de judíos y arquitecto del Holocausto. Eichmann, había sido secuestrado por el Servicio Secreto Israelí, el Mossad, en Buenos Aires, y trasladado a Israel de forma clandestina. Allí enfrentaría un juicio y, finalmente, la horca.

Sus notas y artículos sobre el proceso, se convertirían en el libro más famoso de la autora, y uno de los más citados (y mal citados): Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal.

Desde un primer minuto, las reflexiones de Arendt generaron controversia. Sus conclusiones respecto a Eichmann, y el agudo y frío grado de detalle con el que describe no sólo el ascenso de la maquinaria nazi, sino la forma cómo se instala en la sociedad alemana, no dejaron indiferentes a una opinión pública mundial donde los horrores del Holocausto aún estaban presentes.

Las conclusiones de la destacada pensadora retumban hasta nuestro tiempo, y elevan preguntas más que pertinentes en momentos en los que el fascismo campea en América Latina y Europa, especialmente desde el inicio de la pandemia y la crisis migratoria. La facilidad pasmosa con la que el fascismo se instala en nuestras sociedades, la desidia con la que normalizamos lo más aberrante y el desinterés manifiesto por construir una verdadera cultura de protección a las minorías, parece seguir la línea de Arendt en Jerusalén, quien sentada en el tribunal frente a Eichmann hace 60 años, sin más armas que una libreta de apuntes y una mente especialmente dotada, describió, para todos nosotros, a uno de los mayores criminales de guerra de la historia, como un hombre común y corriente, con una inteligencia promedio, alejado de todo fanatismo y que, para colmo, aseguraba jamás haber cometido un delito.

En el estudio previo de Daniel Rafecas, publicado en la edición en español de Eichmann en Jerusalén, se aborda una cuestión fundamental: “Arendt razona de la misma forma que los jueces en la sentencia: El grado de responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal”.

Más adelante, asume que “todo juicio público tiene un elemento teatral. El acusado debe sufrir por lo que ha hecho, no por los sufrimientos padecidos por otros en virtud de sus actos”, y que pese a lo complejo del proceso y la atrocidad de los cargos, Eichmann debe recibir justicia, no venganza.

Arendt prosigue en su análisis, indicando que Eichmann no se consideraba culpable ante la ley, ya que según el ordenamiento jurídico nazi no había cometido ningún delito, sólo había ejecutado “actos de Estado”, y además estaba obligado a obedecer órdenes, inmerso en un sistema donde el cumplimiento de las mismas era premiado, y la desobediencia, castigada.

Luego, se sumerge en esta suerte de “fábula del hombre común” que quiso articular la defensa del ex jerarca y que, pese a ser verosímil, fue rápidamente descartada por el tribunal: “Eichmann no constituía un ejemplo de antisemitismo, y sus evaluaciones siquiátricas daban como resultado el perfil de un hombre normal, con vínculos afectivos promedio y una relación estable con su familia. No era un fanático del nazismo, ni de ninguna otra doctrina”.

Sin embargo, agrega la autora, “nadie creyó en el perfil. Era imposible (o al menos imposible de creer) que una persona normal, es decir, no un débil mental, un cínico o un doctrinario, fuese incapaz de distinguir entre el bien y el mal. En un régimen como el nazi, solo las personas extraordinarias podían reaccionar normalmente, el resto suele internalizar en silencio el orden que le rodea, por muy perverso que fuere».

En este punto se hace pertinente relevar un extracto del discurso del fiscal Hausner: “Los cómplices de Eichmann no fueron gánsteres ni hampones… pronto descubriremos que médicos, abogados, profesores, banqueros y economistas integraron grupos de exterminio. No decidieron matar a los judíos, sólo se concertaron para planear las medidas exactas para cumplir las órdenes planeadas por Hitler”.

A partir de ahí, Hannah Arendt abre un camino de exploración hacia la banalidad y la normalización del mal, señalando incluso que, habiendo transcurrido años tras el fin de la guerra, todos los involucrados parecían siempre querer mirar, pertinazmente, hacia otro lado: “La actitud del pueblo alemán hacia su pasado, que tanto preocupó a los expertos en la materia antes del juicio de Eichmann, difícilmente pudo quedar más de manifiesto: El pueblo alemán se mostró indiferente, sin que al parecer, le importara que su país estuviera infestado de asesinos de masas, ya que ninguno de ellos volvería a cometer nuevos asesinatos por su propia iniciativa”.

Así, la tesis de los hombres comunes vuelve a tomar vigor: Los genocidas solo eran dentro del contexto de una política criminal. Fuera de ella, volvían a ser gente común y corriente: Hombres y mujeres sin impulso homicida ni fantasías sicóticas de exterminio étnico. La cita siguiente, no hace sino confirmar el punto: “ El 1 de septiembre de 1939, al estallar la guerra, la Gestapo y las SS se fusionan, creando la RHSA, Oficina Principal de Seguridad del Reich. Esto significó que centenares de funcionarios de los antiguos servicios públicos y agencias gubernamentales recibieran grados y títulos de las SS, en lo más alto de la jerarquía nazi. Por lo que se sabe, ningunos de ellos renunció a su cargo o elevó protesta alguna”.

En ese sentido la impunidad, pareció ser un catalizador importante para el olvido: “La benevolencia de los tribunales menores alemanes después de la guerra, ayudó a “desnazificar” a los criminales nazis. Erich von Dembach-Zelewski, ex general de las SS, fue condenado a una pena inicial de tres años y seis meses. Más tarde recibiría condena por el homicidio de seis personas y aunque en 1952 se acusó a si mismo, públicamente, de haber cometido asesinatos en masa, nunca fue acusado”.

El texto también aborda el rasgo característico de la base del partido nazi en los años anteriores a la guerra. Al igual que en la actualidad, sus miembros decían ser parte de un “movimiento”, por lo que las directrices del partido, e incluso su programa, no tenían relevancia para ellos: “El programa del partido nazi nunca fue tomado en serio por los altos dirigentes, quienes alardeaban de pertenecer a un movimiento, no a un partido. Lo que significaba que no podían quedar sujetos a programa alguno. Los que tenían más presente los puntos del programa de gobierno nazi eran quienes lo padecían. Para los miembros del partido no constituían limitante alguna y eran sólo una concesión que se hacía hacia el sistema partidario”.

Asimismo, los moderados socialdemócratas, pronto abandonarían una posición activa frente al antisemitismo, para acomodarse en la normalidad del statu quo: “La mayoría de los intelectuales moderados abandonaron rápidamente la causa de la lucha contra el antisemitismo. La socialdemocracia alemana haría lo mismo a poco andar. El común de la gente, que no estaba familiarizada con el totalitarismo, desechó el discurso antisemita por considerarlo mera propaganda”.

En este sistema, las víctimas son la anomalía, no el sistema que causó su desgracia.

Los alcances de esta normalización traspasaron largamente las fronteras de Alemania: “Cuando los gobiernos de Polonia y Rumania hicieron sendas declaraciones públicas señalando que también buscaban deshacerse de los judíos. Ante la indignación mundial, alegaban no entender, ya que decían estar solamente siguiendo el ejemplo de una nación “grande y culta”.

por Agencia Merkén SpA.

por Agencia Merkén SpA.